1932(昭和7)年、傘寿(八十歳)を迎えた二代目芝川又右衛門は、「寿宝堂」建設と「香山集」の出版を記念事業として行います。

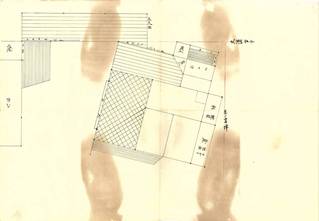

![]()

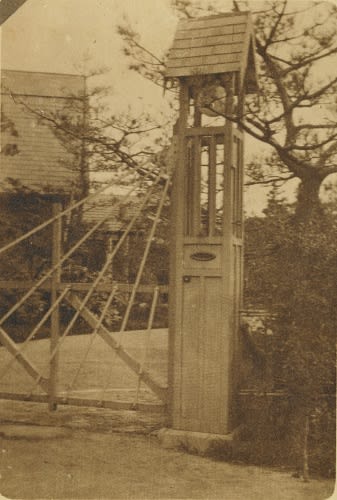

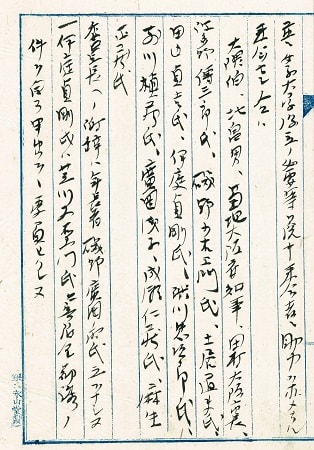

「寿宝堂 開眼式記念撮影」(千島土地株式会社所蔵資料 P11-044)

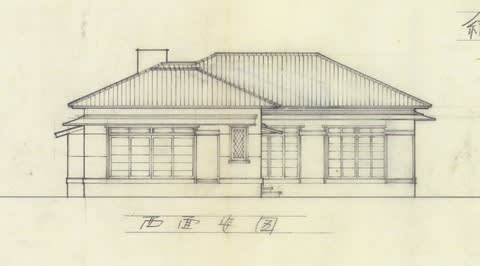

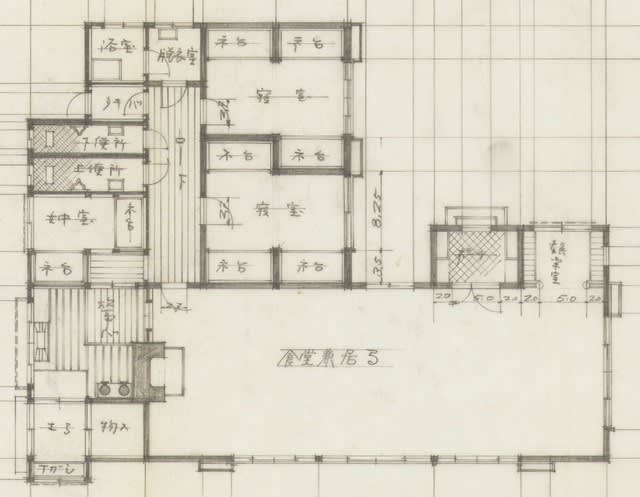

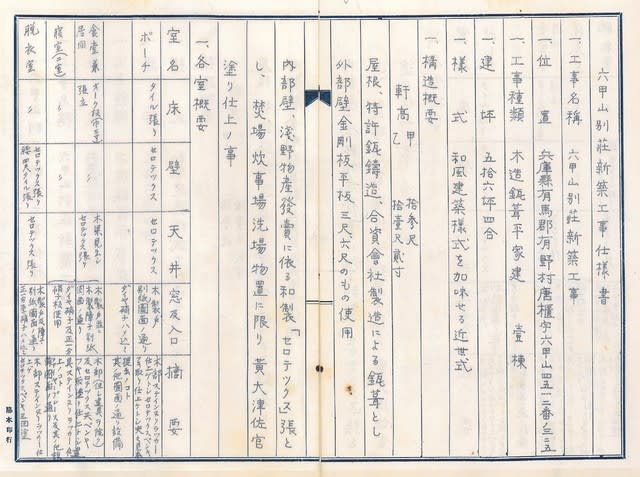

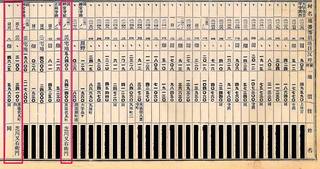

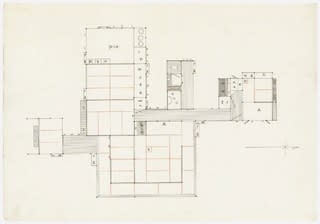

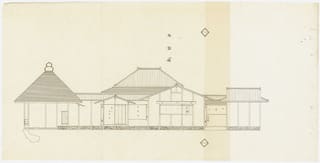

「寿宝堂」は二代目又右衛門が隠居後に暮らした甲東園邸内に建てられたもので、博物館明治村に移築された芝川又右衛門邸やその増築部分同様、建築家 武田五一により設計されました。

これは、二代目又右衛門の父・初代又右衛門と母・きぬが芝川家事業を興す際の創業の辛苦を思い、その恩恵に浴する後世の子孫が末永く祖先に対する感謝の念を忘れないようにと祖先の位牌を奉安する持仏堂として建てられたものです。

1932(昭和7)年3月2日に地鎮祭を行い9月30日に竣工、翌1933(昭和8)年8月5日に本伝寺(大阪市北区)の住職を招いて本尊の観世音菩薩*1)の開眼式が執り行われました。

*

![]()

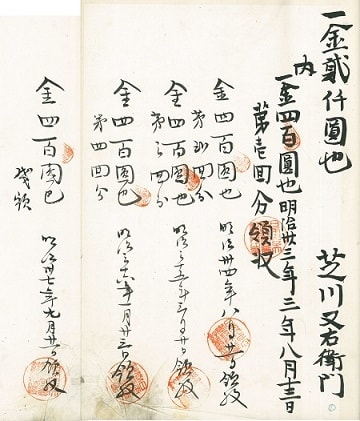

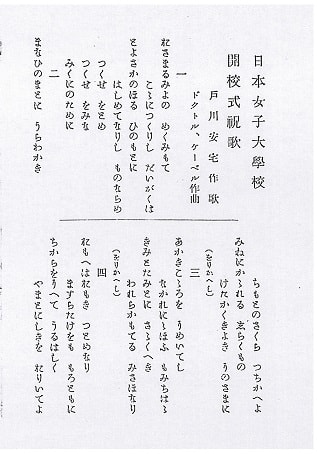

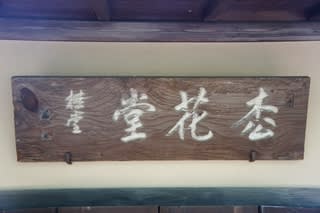

「香山集」は「心経両便」、「自警訓話」の和綴じの本2冊からなります。

「心経両便」は、文人画家の田能村直入(1814-1907)により執筆された般若心経の国字解(漢文を日本文で漢字仮名交じりにして平易に説明したもの)です。般若心経の趣旨を会得したいけれど漢文の素養がないためそれができないと嘆く知人のために、田能村直入が「平話ノ如ク解易キヲ宗」として執筆したもので、上梓されないままになっていたものを二代目又右衛門が印刷しました。

田能村直入は芝川家との親交があつく、晩年は須磨の芝川別邸に長期滞在していたこともあったそうで、初代又右衛門の号・百々(どど)は芝川家屋号の「百足屋」にちなみ、田能村直入がつけたのだとか。

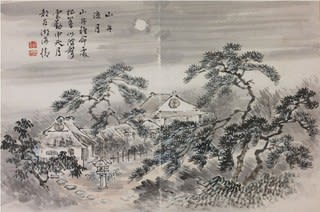

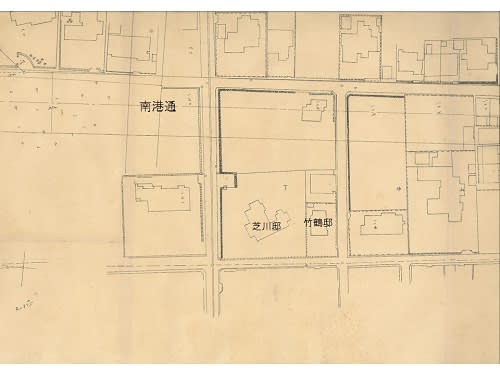

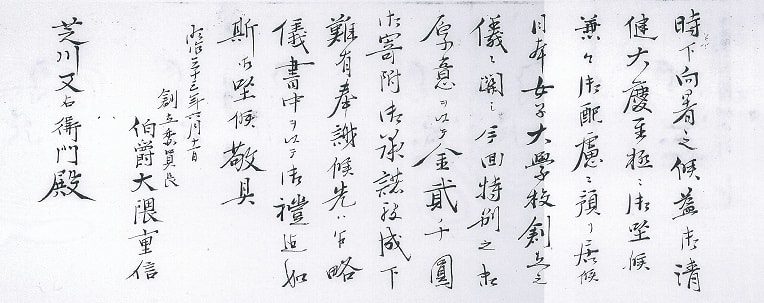

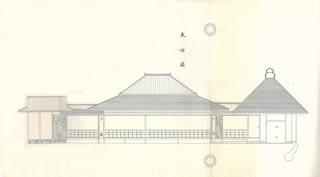

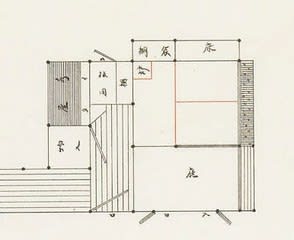

![]()

(千島土地株式会社所蔵資料 P11-048)

先述の芝川又右衛門邸のホールには、「田能村直入先生、夫人」と記されたこの絵画が掲げられていたこともありました。

もう1冊の「自警訓話」は、壮年の頃に読んだ「商家韜畧*2)」を商家の自警となる内容であると感じて二代目又右衛門が書き写しておいたものです。書き写した時から50年以上の時間を経ているものの、その根底、精神において今尚戒めとすべきところがあるとして印刷されました。

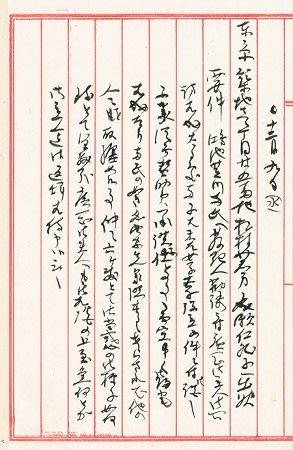

「香山集」は親族をはじめ、芝川店店員や知人に贈呈されますが、その際に添付された書簡には「持仏堂を建立候に付其記念として」と記されるのみで、二代目又右衛門の傘寿記念であることには一言も触れられていません。

![]()

これは二代目又右衛門が80歳を迎えたことが世に流布し、人々を煩わせるのを避けるための心遣いであったと言います。

この他、三田町、西野上村、福島村、鷲林寺村、柏堂村などの甲東園周辺の小作地の小作人には、農具購入の資金も贈与されました。80歳の祝賀に、お祝いをいただくのではなく差し上げるというのは、現在ではあまり馴染みのないことのようにも思われますが、80歳が大変な長寿であったこの当時、この年まで元気で生きられたことへの感謝の気持ちが、今よりずっと強かったのかも知れませんね。

*1)この観音像について「芝蘭遺芳」には「藤原全盛期の作にして、興福寺千体物の一体にして同時代優秀なる作と称され国宝にも擬せられ得るものにして・・・」とあり、大変に由緒のある像であることが伺えます。

*2)韜畧(韜略・とうりゃく):古代の兵法書「六韜三略」の略。転じて兵法のこと。

■参考資料

「芝蘭遺芳」、津枝謹爾編輯、芝川又四郎、1944(非売品)

「芝川得々翁を語る」、塩田與兵衛、1939

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

「寿宝堂 開眼式記念撮影」(千島土地株式会社所蔵資料 P11-044)

「寿宝堂」は二代目又右衛門が隠居後に暮らした甲東園邸内に建てられたもので、博物館明治村に移築された芝川又右衛門邸やその増築部分同様、建築家 武田五一により設計されました。

これは、二代目又右衛門の父・初代又右衛門と母・きぬが芝川家事業を興す際の創業の辛苦を思い、その恩恵に浴する後世の子孫が末永く祖先に対する感謝の念を忘れないようにと祖先の位牌を奉安する持仏堂として建てられたものです。

1932(昭和7)年3月2日に地鎮祭を行い9月30日に竣工、翌1933(昭和8)年8月5日に本伝寺(大阪市北区)の住職を招いて本尊の観世音菩薩*1)の開眼式が執り行われました。

*

「香山集」は「心経両便」、「自警訓話」の和綴じの本2冊からなります。

「心経両便」は、文人画家の田能村直入(1814-1907)により執筆された般若心経の国字解(漢文を日本文で漢字仮名交じりにして平易に説明したもの)です。般若心経の趣旨を会得したいけれど漢文の素養がないためそれができないと嘆く知人のために、田能村直入が「平話ノ如ク解易キヲ宗」として執筆したもので、上梓されないままになっていたものを二代目又右衛門が印刷しました。

田能村直入は芝川家との親交があつく、晩年は須磨の芝川別邸に長期滞在していたこともあったそうで、初代又右衛門の号・百々(どど)は芝川家屋号の「百足屋」にちなみ、田能村直入がつけたのだとか。

(千島土地株式会社所蔵資料 P11-048)

先述の芝川又右衛門邸のホールには、「田能村直入先生、夫人」と記されたこの絵画が掲げられていたこともありました。

もう1冊の「自警訓話」は、壮年の頃に読んだ「商家韜畧*2)」を商家の自警となる内容であると感じて二代目又右衛門が書き写しておいたものです。書き写した時から50年以上の時間を経ているものの、その根底、精神において今尚戒めとすべきところがあるとして印刷されました。

「香山集」は親族をはじめ、芝川店店員や知人に贈呈されますが、その際に添付された書簡には「持仏堂を建立候に付其記念として」と記されるのみで、二代目又右衛門の傘寿記念であることには一言も触れられていません。

これは二代目又右衛門が80歳を迎えたことが世に流布し、人々を煩わせるのを避けるための心遣いであったと言います。

この他、三田町、西野上村、福島村、鷲林寺村、柏堂村などの甲東園周辺の小作地の小作人には、農具購入の資金も贈与されました。80歳の祝賀に、お祝いをいただくのではなく差し上げるというのは、現在ではあまり馴染みのないことのようにも思われますが、80歳が大変な長寿であったこの当時、この年まで元気で生きられたことへの感謝の気持ちが、今よりずっと強かったのかも知れませんね。

*1)この観音像について「芝蘭遺芳」には「藤原全盛期の作にして、興福寺千体物の一体にして同時代優秀なる作と称され国宝にも擬せられ得るものにして・・・」とあり、大変に由緒のある像であることが伺えます。

*2)韜畧(韜略・とうりゃく):古代の兵法書「六韜三略」の略。転じて兵法のこと。

■参考資料

「芝蘭遺芳」、津枝謹爾編輯、芝川又四郎、1944(非売品)

「芝川得々翁を語る」、塩田與兵衛、1939

※掲載している文章、画像の無断転載を禁止いたします。文章や画像の使用を希望される場合は、必ず弊社までご連絡下さい。また、記事を引用される場合は、出典を明記(リンク等)していただきます様、お願い申し上げます。

この度は現在の所有者さまの特別のご厚意でこうした記事をアップさせていただいたものです。「松花堂」は病院敷地内にあり、非公開の建物です。基本的に見学はできませんのでご了承下さい。

この度は現在の所有者さまの特別のご厚意でこうした記事をアップさせていただいたものです。「松花堂」は病院敷地内にあり、非公開の建物です。基本的に見学はできませんのでご了承下さい。