前回に引き続き、日本各地の名所を撮影したと思われる写真のご紹介です。

こちらも前回同様、芝川又三郎撮影の写真と思われます。

撮影時期は、又三郎が写真を始めた明治26(1893)年から10年ほどの間ですが、残念ながら撮影地などのメモ書きが殆ど残されておらず、詳細がわからないものもたくさんあります。

ご覧下さった方で、撮影地などがわかる方がいらっしゃいましたら、是非ご教示下さい!

それではさっそく画像をご紹介して参ります。

まずは撮影地がわかっているものから…

![]()

須磨寺(千島土地株式会社所蔵資料P027_001)

「道路の左の柵は若木の桜」と説明が添えられています。

![]()

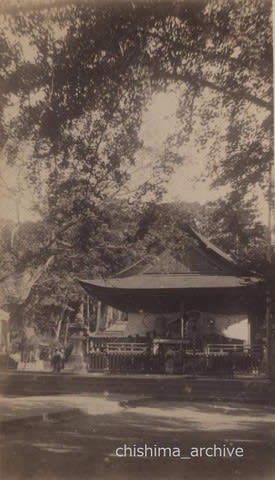

北野天満宮(同P27_014)

扁額から「天満宮」と読み取ることができます。

![]()

海神社(神戸市垂水区)(同P27_020)

![]()

堂島の大阪商業学校(現・大阪市立大学)(同P27_023)

手前の橋は堂島堀川に架かる「新柳橋」

![]()

熊本第五高等学校(同P27_024)

こちらは又三郎の母校です。

![]()

熊本城(同P27_028)

![]()

耶馬溪 青のトンネル(大分県)(同P27_030)

*

続いて詳細のわからない写真です。

![]()

(同P27_002)

「菅公御手植の松」と記されていますが、菅原道真公が太宰府左遷の際に松を植えた…という伝承は各地に残されていることから、こちらがどの場所なのかは特定できていません。

![]()

(同P27_003)

![]()

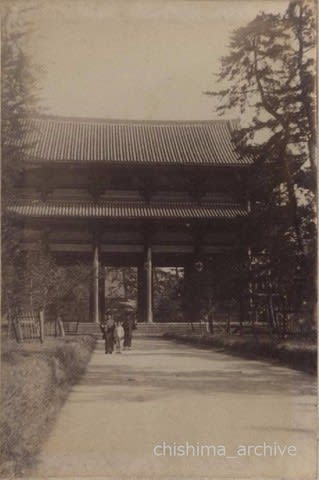

(同P27_005)

東大寺南大門のようにも見えるのですが、少し異なるようにも見えます。

![]()

(同P27_018)

こちらは東大寺南大門で間違いなさそうです。

こうして見比べると、上の写真はやはり南大門ではないように思います。

![]()

(同P27_006)

鳥居の扁額の文字が不鮮明ながら「立幡神社」と読めるように思い、検索してみましたが詳細はわからずです。

![]()

(同P27_007)

![]()

(同P27_008)

![]()

(同P27_009)

![]()

(同P27_010)

![]()

(同P27_011)

![]()

(同P27_012)

![]()

(同P27_013)

![]()

(同P27_015)

![]()

(同P27_016)

![]()

(同P27_017)

![]()

(同P27_019)

![]()

(同P27_022)

![]()

(同P27_025)

![]()

(同P27_026)

火災でしょうか?上の写真の被害後の写真のようです。

![]()

(同P27_027)

![]()

(同P27_029)

![]()

(同P27_031)

![]()

(同P27_032)

![]()

(同P27_033)

![]()

(同P27_034)

![]()

(同P27_035)

![]()

(同P27_036)

![]()

(同P27_037)

![]()

(同P27_038)

![]()

(同P27_039)

![]()

(同P27_040)

![]()

(同P27_041)

こちらも前回同様、芝川又三郎撮影の写真と思われます。

撮影時期は、又三郎が写真を始めた明治26(1893)年から10年ほどの間ですが、残念ながら撮影地などのメモ書きが殆ど残されておらず、詳細がわからないものもたくさんあります。

ご覧下さった方で、撮影地などがわかる方がいらっしゃいましたら、是非ご教示下さい!

それではさっそく画像をご紹介して参ります。

まずは撮影地がわかっているものから…

須磨寺(千島土地株式会社所蔵資料P027_001)

「道路の左の柵は若木の桜」と説明が添えられています。

北野天満宮(同P27_014)

扁額から「天満宮」と読み取ることができます。

海神社(神戸市垂水区)(同P27_020)

堂島の大阪商業学校(現・大阪市立大学)(同P27_023)

手前の橋は堂島堀川に架かる「新柳橋」

熊本第五高等学校(同P27_024)

こちらは又三郎の母校です。

熊本城(同P27_028)

耶馬溪 青のトンネル(大分県)(同P27_030)

*

続いて詳細のわからない写真です。

(同P27_002)

「菅公御手植の松」と記されていますが、菅原道真公が太宰府左遷の際に松を植えた…という伝承は各地に残されていることから、こちらがどの場所なのかは特定できていません。

(同P27_003)

(同P27_005)

東大寺南大門のようにも見えるのですが、少し異なるようにも見えます。

(同P27_018)

こちらは東大寺南大門で間違いなさそうです。

こうして見比べると、上の写真はやはり南大門ではないように思います。

(同P27_006)

鳥居の扁額の文字が不鮮明ながら「立幡神社」と読めるように思い、検索してみましたが詳細はわからずです。

(同P27_007)

(同P27_008)

(同P27_009)

(同P27_010)

(同P27_011)

(同P27_012)

(同P27_013)

(同P27_015)

(同P27_016)

(同P27_017)

(同P27_019)

(同P27_022)

(同P27_025)

(同P27_026)

火災でしょうか?上の写真の被害後の写真のようです。

(同P27_027)

(同P27_029)

(同P27_031)

(同P27_032)

(同P27_033)

(同P27_034)

(同P27_035)

(同P27_036)

(同P27_037)

(同P27_038)

(同P27_039)

(同P27_040)

(同P27_041)

(同P31_049)

(同P31_049)